<前回の記事>

小学校6年生、まだポコチンの周りに毛も生えていなかった頃、大橋賢三のヘソ下三寸、その内部三寸あたりにポチンと赤く光る球体が息を吹き始めた。

その正体は...リピドー...すなわち「性欲」。スケべーである。

そしてある日、彼のエロバイブル「少年マガジン」を机の上で開き、ポテチを食おうと腰を上げたその時、偶然賢三のポコチンがコクヨ・スタディデスクの角っこに当たった。

「あ、なんか......いい」

マガジンのグラビアでそそり立った彼のポコチンが、確かにそう言った。

気がつくと賢三少年は、夢中でポコチンをコクヨ・スタディデスクに擦り付けていた。

「あぅあううう」

次の瞬間。生まれて初めて味わう快感に、彼はうっかりおしっこを漏らしちまったのかと思い、呆然と立ち尽くした。しかし以外にもポコチンは濡れていない。

「これは一体......!?」

まだじんわり残る快感の波動に身を震わせながら、真昼の幽霊にでもあったように、賢三はしばらく呆然としたのであった。

(グミ・チョコレート・パイン グミ編 P.12 第1章「GORO」より)

この「グミ・チョコレート・パイン 」はその後17歳になるまでの5年間で合計5478回。つまり5年=365×4+366×1=1826日として、1日平均5478÷1826=3回(何とぴったり割り切れた!)ちんぽこをしごき倒した、紛うことなきオナニスト大橋賢三の青春を描いた物語なのだ。

「おい!タイトルに”全国の悩める子羊たちよ”ってあるのに、ちんちんの話しかしてねえじゃねえか!」

「下品すぎる!もう読んでられっか!」

「ひろしさんのエッチ〜」

そんな声が聞こえてきそうだ。だが待ってくれ。全国の悩める子羊たちよ。君たちにだってあるだろう。自慰にくれ、叶わぬ恋に胸を焦がし、己の平凡さに絶望した日々が。

僕にはあった。そう。まだ若かりし頃。僕がまだ童貞だった時代。野球部にいて頭が坊主で、ニキビ面でそのせいで俺は嫌われている!と被害妄想をしていた僕は好きな子にアタックすることができず、悶々としたまま友達からもらったエロ本片手に、時には親のパソコンをこっそり起動させ、エッチなサイトを開いてはポコチンをシゴいていた。

そして、この物語の主人公、大橋賢三も、まさに僕と同じだった。

思春期の悩みにぶつかり、スクールカーストの荒波に揉まれ、逃げるようにオナニーに明け暮れていたのだ。

「俺には人とは違った何かがある。」

それが大橋賢三の口癖だった。

「俺には人とは違った何かがある。高校の連中はくだらない奴らばっかりだ。」

「あいつらがくだらない大衆向けの映画や音楽を聞いてる間、俺はあいつらの知らない映画を観て、本を読んで、ロックを聴いている。」

「所詮あいつらは凡人だ。人並みのことをしてうわべだけ楽しんでいる。だが俺は違う。」

賢三の心の拠り所はオナニーだけではなかった。毎週昼飯を抜いて貯めた金で名画座に通い、古い映画を観まくった。家では何十年も昔に死んだ作家の小説を読みふけり、クラスの誰も知らない海外のロックをひたすら聴いた。賢三にとってはそれが全てだった。

クラスではろくに友達もおらず、コミュニケーションもできず、運動もダメで、勉強も下の下。おまけにブサイクな賢三。それでも映画や小説に没頭することで内心周りを見下し、「俺は特別な存在なんだ」と思い続けた。

しかし彼のポコチンはそれとは裏腹に正直だ。クラスのアホな女の子が、やれ誰とヤッただの、あいつは早漏だっただの話していると、内心は「またくだらない話をしてやがる。バカめ。」と見下し映画の感想をこっそりノートに書き留めているのだが、あろうことか彼のポコチンは天を貫かんばかりにそそり立っているのだ。

女の子とエッチなことがしたい!したいけど!俺はクラスで空気なんだ!いや、空気以下の存在なんだ!でも!俺はこいつらとは違うんだ!こいつらにはない才能があるんだ!

なーんてことを考えながらもポコチンがそそり立っているのだから男というのは不思議なものだ。

そして賢三には密かに思い焦がれているクラスメイトがいた。彼女の名は...そう...

山口美甘子

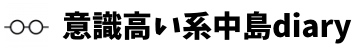

あの「やまぐちみかこ」だ。グッバイフジヤマの歌に出てきた、あの。

そしてこの巨乳で背が高くてルックスも完璧で、天真爛漫な山口美甘子を巡って、物語は大きく変わっていくのだ。

賢三は山口美甘子だけはズリネタにするまいと決めていた。賢三にとって山口美甘子は聖なる存在だったのだ。だが、よく考えて見てほしい。クラスで一番、いや、学校で一番の美女をズリネタにすまいと勝手に奮闘するクラスで空気同然のブサイク。これほど気持ち悪い存在はない。おまけに自分は特別だと思って変なプライドまである。気持ち悪いったらありゃしない。

そして性欲については誰よりもある賢三だったが、彼の数少ない親友、カワボン、タクオと恋愛について話すことはなかった。いつもするのはオナニーの話と、いかに自分たちは他の連中より優れているかの話ばかり。

そう、彼らはあくまで自分たちのプライドを守った。

勉強もできず、運動もできず、女の子と恋することすらできないくせに、自分は他人とは違った何かがあると。そう言い続けることで己を守っていたのだ。

しかしそんなあるとき、賢三はあの山口美甘子と二人っきりになる。

心臓バクバク、喉はカラカラ、ちんぽはビンビンの賢三に、山口美甘子はこんなことを言った。

「あたしはね、人生ってグミ・チョコレート・パインだと思うの 」

(グミ・チョコレート・パイン グミ編 P.223 第11章「BOMB」より )

グミ・チョコレート・パイン 。みなさんはご存知だろうか?そう、あのジャンケンのゲームだ。グーで勝ったら「グ・ミ」で2歩進む。パーで勝ったら「パ・イ・ン」で3歩。チョコで勝ったら「チ・ョ・コ・レ・イ・ト」で6歩進める。

人生って......生きることって、あのグミ・チョコ遊びだと思うの。自分の出した手が相手を負かすことがあって、でもその手は必ず一番強いわけじゃなくて、負かした相手の手より弱い手で負けちゃったり。そうして勝ったり負けたりしているうちに、いつの間にかくっきりと勝者と敗者とが分かれてしまうのよ。生きてくって、そういうことなんだと思う」

(グミ・チョコレート・パイン グミ編 P.224 第11章「BOMB」より )

賢三はハッとした。この聖母マリアは、ただの美少女ではなかったんだ。教室にいる他の女と同じ空っぽ人間じゃなく、色々な引き出しを持っている。そして山口美甘子はいつもチョコの連続で、ずーっと遠くまで行っちまうんだ。対して俺はどうだ。何もできず、ただ自分は特別だなんて根拠のない優越感に浸って、グミすら出せていない。もうとっくに山口美甘子は俺の遥か先を行っている。

だめだ。このままじゃ。

追いついてやろう。負けたっていい。何度負けたって俺はチョキを出し続け、一発逆転のチョコレートが出るまで暴れまわってやろう。見てろ。山口美甘子。いつかお前のいるところまで追いついてやるからな...

そして賢三は、親友のカワボンとタクオと共に、すげーハードなノイズバンドを結成。自分は人とは違う何かがある。その証明のために新たな一歩を踏み出したのだった。

しかしその矢先、山口美甘子は誰も知らないところで一人、チョコの100連続で勝ち続け、一夜にして賢三の、それどころか日本中の誰も手の届かない舞台に駆け上がってしまった...

対する賢三は...バンドを結成するも自分の才能がどこにあるのか全く分からず、もしかすると俺には何もないのかも知れないという恐怖に打ちひしがれ、再びオナニーに逃げる毎日を送っていたのであった...

誰しも「俺は人とは違う何かがある。」と思ったことがあるだろう。

僕だってそうだ。

中学時代、周りの奴らはみーんなアホンダラと決めつけ、ひたすら図書館に籠り、相対性理論や量子力学の本を読みまくり、家に帰ってはヘッセやサリンジャー、村上春樹を貪るように読んでいた。野球部の部長だったわけだが、プロになれるわけでもないのに野球なんかしたところで意味はないと思い始め、より一層本にのめり込んだ。

周りのDQNがリアル鬼ごっこを読んで「グロい〜」なんて騒いでる間、僕はノルウェーの森を読み、直子の死に涙した。メンヘラビッチたちが教室の隅でこっそり持ってきた携帯で西野カナを流して「やば、泣ける笑」なんて言っている間、僕はアインシュタインになって気持ちで光を光の速さで追いかけたらどう見えるのか、必死に考えていた。

今思い返してもあの教室にはバカチンしかいなかったことに違いはないが、僕が特別かといえばそうではない。ただ自分の世界が狭かっただけだ。ただの公立中学校にいたからこそ同じようなことをしている人に巡り会えなかっただけで、僕と同じようにヘッセを読み、物理に興味を持っている中学生は、都心の中高一貫に行けば山ほどいるし、隣の中学校にだって一人はいたはずだ。それでも井の中の蛙、大海を知らずとはよく言ったもので、僕は人とは違う何かがあると信じて疑わなかった。賢三のように。

そして第一志望の高校に入り、自分は何者でもないことを思い知った。地元では向かうところ敵なしだった勉強も、高校では下の中くらい。運動ならガリ勉に負けるわけがないと意気揚々と部活に入ったが、自分よりうまく、頭もいいやつがたくさんいた。ならばと本で読んだ相対性理論の話をしてみると、とっくにそのことについて研究をして、中学時代すでに賞をもらってるやつもいた。何くそとヘッセへの熱い想いを語れば、隣に座っていたやつが三島由紀夫への愛を語り出し、いかに僕の趣味が浅はかで、表面をかじったものだったかを思い知らされた。

結局僕には何もないんだ 頭でっかちの空っぽでした

みんなが僕を笑っているんだ 全部無意味でした

これはあのグッバイフジヤマの「やまぐちみかこ」の歌詞だ。まさにこの通り。結局僕には何もないんだ。頭でっかちの空っぽだったのだ。

誰もがこんな経験をしたことがあるはずだ。自分は人と違う何かを持っていると信じて疑わなかったが、いざ世界に出てみれば何と自分の小さいことか。 上には上がいて、その上にはさらに上がいる。結局俺って...俺って...

そんな思いを抱えた思春期ど真ん中の高校生が、グミ・チョコレート・パインの主人公・大橋賢三なのだ。

全国の悩める子羊たちよ。

今、自分は何か人と違った才能があると、もしそう思っているなら。

思い続ければいい。

そんでもって、思い切って何かやってみるんだ。

「俺には才能がある。だがそれが何だか分からない。何かやらなくちゃいけないのは分かっている。でもそれが何か分からない。」

誰だってそうだ。みんなそんなことを思っている。だけど、そこから思い切って一歩を踏み出すやつは、100人に1人もいないんだ。そんでもってそのやってみた1人は、やってみてはじめて自分の小ささを思い知ることになる。

でもそれでいいじゃないか。はじめっからうまくいくやつなんて誰もいない。最初はコケてコケてコケまくるもんだ。

グミ・チョコレート・パイン に、こんなセリフがあった。

「......そう、グーでいいんだよグーで。あわてるこたねえ。焦ったってなるようにしかならねえ。追いてけぼり喰らったって引き離したって、グーでちょこちょこいけばいい。だって、行き着く果てはみんな一緒なんだぜ。姉ちゃん、わかる?」

(グミ・チョコレート・パイン パイン編 P.352 第16章「十七歳町へ」より)

一発逆転のチョコじゃなくていいんだ。グー、グー、グーの連続で、グミ、グミ、グミって少しずつでもいいから進めばいい。

とにかく、やりたいことがあるんなら、自分には何かとてつもない力が秘められてると思うなら、好きで好きでたまらない子がいるのなら、まず一歩を、さっさと踏み出してみる他ないんだ。

余計なことはあとで考えればいい。

全国の悩める子羊たちよ。そして僕もだ。

まずは一歩を、踏み出してみるんだ。いいな。

ページをめくるのが惜しい小説に久々に出会えた。

声を出して笑ってしまう小説に久々に出会えた。

最後のページをめくり終えたあと、余韻で言葉が出なくなった小説に、久々に出会えた。

青春、情熱、嫉妬、恋、不安、性欲、友情......

いろんなものが混ざり合い、思春期という何色にもたとえ難い一瞬の輝きを、

グミ・チョコレート・パインは見事に描ききっていた。

ー「人生はグミチョコ遊びじゃなかったよ」

賢三が、そして山口美甘子が、2度と戻らない17歳をどう生き抜いたのか。

ぜひ本を手にとって、彼らの青春を共に駆け抜けてほしい。