連日テレビで話題なのが日大アメフト部のタックル問題だ。大学側が責任を全く認めず、自己保身に走る監督、コーチに批判の矛先が向き今後の動向が注目されている。

僕は今回の記事で誰に責任があるだの偉そうに意見を述べるつもりはない。

ただ僕は一連のニュースを見ていて、僕が今までしごかれてきた鬼コーチたちの顔が思い浮かんできたのだ。

この事件に関して言えるのは、間違いなく日大アメフト部の監督、コーチは鬼のように恐ろしかったということだ。

強いチームには必ずしも鬼コーチがいるという訳ではないだろうが、彼らが鬼だったのは間違い無いだろう。

そして鬼コーチたちは僕の少年時代にも存在した。今日はそんな僕の歴代鬼コーチを紹介しようと思う。

①少年野球の鬼コーチ、加藤の親父

僕は小学校一年生から六年生まで地元の少年野球チームに所属していた。

毎週土日は朝から午後まで練習。たまに大会があってそこで勝つために鍛錬を積んだ。

そこで指導していたのは主に選手の保護者だった。

普段は遅くに仕事から帰ってくるお父さんがグラウンドで息子たちに優しく野球を教える...

そんな生易しいものではなかった。

だいたい貴重な休みを息子の野球なんぞの指導に捧げる父親は例外なく熱血野球親父である。僕らのチームにきてくれてたお父さんたちはほとんどが鬼コーチだった。

誰の息子であろうとチンタラしていたら怒鳴り飛ばして叱咤激励。特に彼らは自分の息子に対して特に厳しく、怒りが頂点に達したときは呼び出して説教をし、ひどい時はひっぱたいたりもしていた。

そんな鬼コーチの中のボスが加藤の親父だった。

加藤は僕の一つ上の先輩で、とても仲良くしてもらっていた。普段遊ぶのはもっぱら加藤先輩で、休み時間は校庭でドッヂボールをし、放課後は日が暮れるまで一緒に野球した。

絵に描いたような優等生だった僕に対し、加藤先輩はガキ大将だった。

気に入らないやつにすぐ喧嘩をふっかけ、先生に対する態度もでかく、よく職員室に呼び出されていた。

そんな加藤先輩はめちゃめちゃ女の子にモテていた。

バレンタインの日に一緒に野球していた加藤先輩は”ちょっと時間だから行ってくるわ

”と行って公園を後にし、十分後、いっぱいのチョコを抱えて戻ってきた。

そんな権力に負けず、自由に生きるやんちゃな先輩は僕の憧れで、野球も誰よりもうまかった。

そんな加藤先輩が唯一逆らうことができなかった人物。それこそが彼の父親だった。

先輩の父親、通称”加藤の親父”は毎朝ミズノの高級ノックバットを抱え、サングラス姿でグラウンドに現れた。

”しゃーーーーっす!!!”

もはや”おはようございます”なのか”お願いします”なのかよく分からない挨拶を一斉に加藤の親父にし、数分後には

”ゆうううううきぃぃ!!!!”

と怒号が飛んだ。(※ゆうきとは加藤先輩の名前である。)もはや日常と化した光景だ。こんな感じで先輩は加藤の親父に練習中何度も何度も呼び出され、ずっと怒られていた。

僕は先輩のキャッチボール相手だったんだけど、怒られた後の先輩の球はふてくされパワーで5割増しで速くなる。僕は毎週手を真っ赤にして帰った。

僕の父親は息子の習い事にはあまり関与しないタイプで、たまに試合を見に来るくらいだった。一方、加藤の親父はもちろん毎試合参加、正規の監督より踏ん反り返った態度で相変わらず怒号を飛ばして、試合中だろうと先輩を呼び出しひどい時はひっぱたいていた。

もし加藤の親父が僕の父親だったら絶対に嫌だ。練習中、試合中に叱られるだけならまだいいけど、家に帰ってまで怒られたらたまったもんじゃない。

僕もたまにブチ切れられていたけど、その度にこの人が僕の親父じゃなくてよかったと思った。

②見た目がヤ●ザの鬼顧問

小学校を卒業し、僕は中学校の野球部に入った。野球しかやってこなかった僕はもちろん中学でもそれを続ける選択肢しかなかったんだけど、それでも僕は入部をためらった。

理由はたったひとつ。

顧問がめちゃめちゃ怖かったのである。

その見た目はまさにヤ●ザそのもの。

Googleで”ヤ●ザ”と入力して検索してみるとすぐに激似の写真が出てきた。

BIRTHJAPAN■ヤクザ、ゴロツキ、ドチンピラの専門店[バースジャパン]:

まじでこんな感じだった。

齢12にしてこの風貌のおっさんに入部届けを出しに行った僕の心中を察してほしい。

震える手で入部届けを出した僕を鬼顧問桐生は見下ろし、僕の頭を小突き、

”明後日までに丸めてこいよ〜”

と静かに言った。

ションベンちびるかと思った。

バッテリーの主人公”原田巧”のように”髪を切れば少しでも球が速くなるんですか”なんて言い返せるわけもなく、大人しくその日のうちに坊主にした。

桐生は土日の練習の朝、グラウンドに自慢のレクサスで乗り込んでくる。

職員室でも圧倒的地位を獲得していてた桐生は、職員室直結のグラウンドに面している駐車場を確保していた。

そんな彼は、誰もいない休日のグラウンドにドリフト気味に荒い駐車をして現れた。

先輩たちはその日の機嫌を車の停め方で占っていた。

荒ければ御機嫌斜め、丁寧だったら機嫌がいいと。

しかしそんな占いも虚しく、桐生は常に機嫌が悪かった。というかそれが通常運転なのかもしれない。

桐生は滅多に怒鳴らなかった。練習中もほとんど喋らず、サングラスの奥から僕らを観察していた。

たまに気に入らない動きがあれば生徒を呼び出し

”帰れ”

と静かに言い放ち練習に戻った。

そんな彼がたまに怒鳴るのが本当におっかなかった。

それはノックの間とか、バッティング練習中とか、唐突に起きるもので、不意をつかれた僕は驚きと恐怖からよく膝が震えたものだった。

さっきの話で出てきた加藤先輩も同じ野球部で、よく桐生と衝突していた。

先生に取り入るのだけは得意な僕はたまにしかブチ切れられることはなかったが、加藤先輩は怒られても違うと思った時は一歩も引かず、よく胸ぐらを掴まれていた。そんな様子をヒヤヒヤしながらいつも見ていた僕は何かと反抗する先輩を心配する一方で憧れも抱いていた。

そんなある日、加藤先輩と桐生が大揉めした事件があった。

それは加藤先輩最後の大会が迫った六月の練習試合、加藤先輩がヒットエンドランのサインの通りに打った打球は痛烈なライナーとなり、運悪くショートの正面に飛んだ。

打球はショートのグラブに収まり、飛び出した二塁ランナーはアウト。

次の瞬間怒号が飛んだ。

”ゆうううううきぃぃ!!!!”

桐生の雄叫びである。

”てめえなにひっぱてライナー飛ばしてんじゃボケ!!!最低限右方向に打つのがてめえの仕事だろうがあ!!!”

はたから見てた僕も手が震えるほどの怒鳴り声だった。確かに結果はゲッツーだったけどショートの正面に行ったのは不運だったしそこまで怒鳴ることはないだろう。

ちょっと先輩が不憫だった。

しかしそう思ったのは僕だけじゃなかった。

”ゆうううううきぃぃ!!!!”

グラウンドの外から声がした。

振り向くとそこにいたのは...

加藤の親父だった。

そう、加藤の親父は息子が中学生になっても時折部活を見に来ていた。もちろん顧問がいるから外から口出しすることは無かったが、どうやら今回は堪忍袋の緒が切れたのだろう。

加藤の親父は息子に起こるのではなく、今のバッティングを褒めていた。

“ゆうき、いまのはまあしゃーない。あいつの言うことなんか無視して今の感覚忘れずに次もいけ。”

加藤の親父はそう言って息子の方を叩き、再びグラウンドに送り出した。

しかしそのやり取りを快く思っていなかった男がいた。

桐生である。

彼は加藤先輩がベンチに戻るなり先輩を呼び出し椅子を蹴飛ばして怒鳴った。

“てめえ、俺より親父のいうこと聞くんだったら部活辞めて親父のとこで野球やってろや!”

それを見た加藤の親父も黙っているはずがなく喧嘩に加わった。

“てめえ俺の息子に何むちゃくちゃ言ってんだよ!いい加減にしろよ!”

なかなか文字ではこの迫力は伝わりにくいが、場はハチ切れんばかりの緊張感だった。

もちろん試合は一時中断。言い争いの中、今度は桐生が僕らに向かってこう怒鳴った。

“おめてえらの顧問は誰だ。ああ?言ってみろ中島ァ!!!”

突然指名された僕は腹の中から怖くてブルった。

“は、はいっ!”

“誰だって聞いてんだよ答えろやオラ”

“き、桐生先生です。”

“あたりめえだよなあ。おめえらこの先、外の人間の言うこと聞いて野球やるんだったら要らねえから辞めちまえよ!分かったか!”

僕は生まれて初めて怖くてションベンチビった。今でもあの感覚は忘れられない。

心からの怒りを全力の怒鳴り声でぶつけられると人は腹の底から震えてしまうのだ。

そしてションベンが漏れる。

結局なんとか話し合いに決着がつき、両者ブツブツ文句を言いながら戻っていった。

今回の件は外野から口を出した加藤の親父が悪い気もしたけど、息子が理不尽に怒られてるのに納得がいかない気持ちも分かる。

ただどちらもやりすぎな気はしたけど。

こんな感じで僕は鬼コーチに囲まれて育った。何回怒鳴られ何回理不尽なランニングを課されたか分からないけど、それでも彼らの指導は正直だった。

もちろんキレてお前ら帰れと言い残し練習を中断したりだとか、ひっぱたいたり至近距離でノックしてきたりだとか、明らかに問題のある行為もあったけど、彼らが僕らの成長を願っていたのは間違いない。

結局行き過ぎたときは保護者からクレームが入り、次第に彼らの指導は時代に見合ったものになってきた。

そして自然とチームも強くなっていったのだ。

実は僕のチームは少年野球のときも中学校のときも初めはめちゃめちゃ弱かった。

今になってわかるのは、それは僕らが楽しんで野球をしてたからでなく、大人の機嫌を取るために野球をしてたからだということだ。

特に小学校のときは、加藤の親父はじめ周りの鬼コーチに怒られないよう、彼らの言う通りにプレーすることを心がけた。

でもそれでは思い切ったプレーができなくなる。結果として心にブレーキがかかったままの僕らは試合に打ち込めなくなり、負けを重ねた。

その恐怖の呪縛から解き放たれたのは中学三年生のころだった。

顧問が変わり、厳しいながら生徒の自由なプレーを尊重する先生に変わったのだ。

それにより僕らは心に余裕がうまれ、プレーにもいい影響が現れて試合にも勝つことが増えていった。

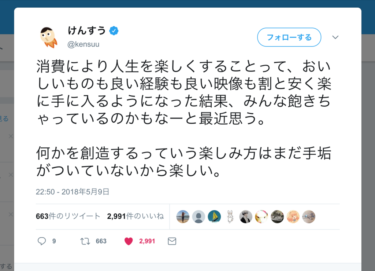

以前の記事に「人に言うことを聞かせるには恐怖による支配が手っ取り早い」と書いたが、それでは限界があるのだ。

指導者たるもの、選手に最大限の力を出させるには彼らの自主性を尊重しなくてはならない。

あくまでスポーツの主役は選手であり、それを支えるのが監督、そしてコーチの役割なのだから。

今回のアメフト部の事件を見ながら、僕は昔の鬼コーチたちを思い出しそんなことを思った。